|

Avertissement

|

Si vous arrivez

directement sur cette page, sachez que ce travail est un rapport

d'étudiants et doit être pris comme tel. Il peut donc

comporter des imperfections ou des imprécisions que le lecteur

doit admettre et donc supporter. Il a été

réalisé pendant la période de formation et

constitue avant-tout un travail de compilation bibliographique,

d'initiation et d'analyse sur des thématiques associées

aux technologies biomédicales. Nous

ne

faisons

aucun

usage

commercial

et

la

duplication

est

libre.

Si

vous

avez

des

raisons

de

contester

ce

droit

d'usage, merci

de nous en faire part . L'objectif de la

présentation sur le Web est de

permettre l'accès à l'information et d'augmenter ainsi

les échanges professionnels. En cas d'usage du document,

n'oubliez pas de le citer comme source bibliographique. Bonne

lecture...

|

|

Auto-évaluation

sur le critère 8K des services biomédicaux du Groupement

Hospitalier de l’Est Francilien

|

|

|

David DA COSTA |

|

|

|

|

RESUME

La haute autorité de santé(HAS) agit pour

améliorer la qualité dans le domaine de la santé,

elle a défini la ligne à tenir dans un manuel de

certification et a donné ainsi aux établissements de

santé une organisation selon les étapes d’une

démarche d’amélioration.

Le service biomédical étant concerné par les

critères de ce manuel, il se doit de maîtriser ces

pratiques.

Cette étude propose l’utilisation d’un outil

d’auto-évaluation sur le critère 8K de la HAS, qui a

permis aux centre hospitaliers du Groupement de l’Est Francilien de se

situer par rapport au manuel et de s’inscrire dans une démarche

de progrès.

Mots clés : Patient, Haute autorité de

santé, qualité des soins, sécurité des

soins, outil, autoévaluation, 8K HAS, groupement de l'est

francilien.

|

|

ABSTRACT

High health official (HAS) acts

to improve quality in the field of health, it has defines the line to

be held in a handbook of certification and thus gives to the health

care institutions an organization according to the stages of an

approach of improvement.

The biomedical service being concerned with criteria of this handbook,

it must control its practices. This study proposes the use of a tool

for auto-evaluation on the 8K criterion of the HAS, which allowed the

hospital complex Grouping of the East From the Île-de-France to

be located compared to the handbook and to fall under an approach of

progress.

r-evaluation on the 8K criterion of the HAS, which allowed the

hospital complex Grouping of the East Francilien to be located compared

to the handbook and to fall under a step of progress.

Key words : Patient Authority for Health, quality of

care, safe care, tool, self assessment, 8K HAS, the group is francilien.

|

Remerciements

Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur Hervé

MIGNARDOT, responsable des services techniques du Centre Hospitalier

Lagny Marne la Vallée, de m’avoir accueilli au sein du service

Electricité/Biomédical pour effectuer mon stage.

Je remercie également Madame Agnès KUZY, ingénieur

biomédical de Meaux ; Monsieur Benoît HERNADEZ

ingénieur biomédical de Coulommiers et Monsieur Patrick

BURAT responsable biomédical de Lagny Marne la Vallée,

pour m’avoir permis de réaliser mon travail dans les meilleures

conditions.

Je remercie vivement Monsieur Pol-Manoël FELAN, Responsable

pédagogique de l’Université Technologique de COMPIEGNE,

pour sa patience, ses encouragements et son encadrement.

J’adresse aussi mes remerciements aux service

électricité/biomédical de Lagny Marne la

Vallée, pour leur patience durant cette période.

Egalement mes plus vifs remerciements à Monsieur FARGES,

Enseignant chercheur à l’Université Technologique de

COMPIEGNE, pour son enseignement, sa patience, sa gentillesse et ses

nombreuses connaissances qu’il a pu me transmettre.

Et enfin je remercie tout spécialement ma compagne et ma fille,

qui m’ont épaulé tout au long de cette formation.

Sommaire

. 31

Projet

de

stage

–

ABIH

2011

Auto-évaluation

des

service

biomédicaux

du

Groupement Hospitalier de l'Est Francilien

Figure

18 : Paysage Lagny

Marne la Vallée

retour

sommaire

La certification [G1] des

établissements de santé est une

démarche ayant pour objectif de concourir à

l’amélioration de la prise en charge des patients dans les

hôpitaux et cliniques sur l’ensemble du territoire

français.

Cette étude a été réalisée dans le

cadre d’un Stage en d’Assistant Biomédical en Ingénierie

Hospitalière et porte sur l'auto-évaluation

sur

le

critère

8K

des

services

biomédicaux

du

Groupement

Hospitalier

de

l’Est

Francilien

(G.H.E.F.).

L’utilisation d’un outil

d’autodiagnostic permettant de se situer sur

le référentiel de l’Haute Autorité de Santé

(HAS) [R1], via le critère

« 8K » dans la «

Gestion des équipements

biomédicaux » en

exploitation dans les établissements de santé, posera un

état des lieux dont l’analyse définira des axes

d’amélioration possible.

Introduction

A.Intérêt

d’une

certification

La certification consiste en une auto-évaluation sur l’ensemble

du fonctionnement de l’établissement suivie d’une visite

réalisée par des professionnels de santé

extérieurs à l’établissement et intègre un

dispositif de suivi qui vise à engager les professionnels de

l’établissement dans une démarche de qualité

durable.

La procédure de certification est naturellement en constante

évolution de façon à s’adapter en permanence aux

exigences des citoyens en matière de qualité et de

sécurité des soins.

"Un travail de fond mobilisant

l’ensemble de ses personnels autour d’un

objectif commun : mieux travailler ensemble pour assurer une prise en

charge de qualité [G2] et

de sécurité des soins

donnés aux patients."

La Haute Autorité de Santé [R2] (1er janvier 2005)

reprend les missions de l'Agence nationale d'accréditation et

d'évaluation en santé (ANAES).

Evaluer l’utilité médicale de l’ensemble des actes,

prestations et produits de santé pris en charge par l’Assurance

maladie.

Mettre en œuvre la certification des établissements de

santé.

Promouvoir le bon usage des soins auprès des professionnels de

santé et du grand public.

L’accréditation devient certification.

Les principes et fondements sont :

- Place centrale du patient

- Implication des professionnels

- Amélioration du service médical rendu au patient

- Démarche pérenne et évolutive

La démarche de certification est aujourd’hui installée

dans le paysage sanitaire français :

- La certification a permis d’impulser et de pérenniser la

démarche qualité

- La visite de certification représente un temps fort dans

la vie des établissements de santé

La version 2010 représente une importante évolution du

dispositif de certification.

L’objectif est d’offrir au système de santé un dispositif

qui apporte une réponse pertinente et équilibrée

des attentes des usagers, des professionnels de santé et des

pouvoirs publics :

- La certification doit délivrer une information accessible

et claire à destination des usagers

- Elle doit renforcer sa place en tant qu’outil de management

interne aux établissements

- Elle doit créer les conditions d’un intérêt

à agir des professionnels de santé

- Elle doit enfin assurer son rôle dans la régulation

des établissements de santé par la qualité. Les

résultats de certification doivent devenir

l’élément incontournable pour appréhender la

qualité des établissements.

Si la V1 de la certification avait vocation à initier la

démarche, si la V2 avait privilégié une

médicalisation de la démarche, le nouveau dispositif a

été pensé et développé pour mettre

en œuvre une certification à la fois plus continue et efficiente.

B.La

Haute

Autorité

de

Santé

Institution publique indépendante à caractère

scientifique créée par la loi du 13 août 2004, la

Haute Autorité de santé (HAS) agit pour améliorer

la qualité en santé. Elle accompagne les professionnels

dans l’amélioration de leurs pratiques auprès des

patients et contribue par ses avis à éclairer la

décision publique afin d’optimiser la gestion du panier des

biens et services remboursables.

Depuis sa création en 2005, la Haute Autorité de

Santé s’est attachée à répondre aux

ambitions qui avaient présidé à sa

création. Elle a progressivement trouvé sa place dans le

paysage institutionnel, au service des patients et des usagers, pour un

système de santé solidaire prodiguant des soins de

qualité.

Trois ans après sa mise en place et au terme d’un audit externe

qui a conduit à une nouvelle organisation adaptée

à la conduite de ses missions, la HAS a souhaité se doter

d’un projet stratégique de développement pour les

années 2009-2011. Cette démarche scelle la volonté

de l’institution de mobiliser toutes les marges de progrès

susceptibles d’améliorer sa performance.

LE MANUEL

DE CERTIFICATION V2010

Le document contient les références, les critères

[G3] et les éléments

d’appréciation de la version

2010 de la certification. Ce manuel, établi grâce aux

travaux de groupes thématiques composés de professionnels

de santé, d’experts et de représentants d’usagers, a fait

l’objet d’une relecture par les différentes parties prenantes et

les institutions concernées par la certification des

établissements de santé.

La

structure du manuel

Les choix retenus pour la structure du manuel sont un plan en deux

chapitres :

- chapitre I : Management [G4]

de l’établissement

- chapitre II : Prise en charge du patient.

La HAS a fait le choix d’une meilleure évaluation du

système de management et d’une simplification de la structure du

manuel, en évitant des redondances entre les exigences relatives

à la définition des politiques et celles qui concernent

leur mise en œuvre et leur évaluation. Une organisation des

éléments d’appréciation selon les étapes

d’une démarche d’amélioration.

Pour améliorer la lisibilité du manuel et structurer le

dispositif de cotation, chaque élément

d’appréciation est classé en V2010 dans trois colonnes

E1, E2 et E3.

L’organisation des éléments d’appréciation

facilite la compréhension par les utilisateurs du manuel

(établissements, experts-visiteurs) des exigences relatives au

critère.

Le niveau atteint par l’établissement sur les différents

éléments d’appréciation permet de

déterminer une cotation du critère en 4 classes A, B, C,

D qui correspond à une estimation du niveau de qualité de

l’établissement sur le critère.

I.Groupement de l’Est

Francilien

Le Groupe Hospitalier du Nord Est Francilien réuni les Centres

Hospitaliers de Coulommiers, Lagny Marne la Vallée et Meaux. Ces

trois Centres Hospitaliers ont décidé de constituer en

2005 un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS). Son objectif

est de coordonner les missions de service public de ses membres, de

développer et d’encadrer leurs actions de coopération et

de mettre en place un projet stratégique commun, pour les

activités de court séjour, de psychiatrie, de soins de

suite et réadaptation.

Afin de supporter ces exigences de coordination et de

coopération, et suite au projet national «Hôpital

2012» relatif au système d’information, les trois

établissements ont décidé de mener une

réflexion commune sur les systèmes d’information en

s’appuyant sur le cadre du GCS, dont l’objet a été

étendu à la définition des orientations

stratégiques cohérentes en termes de Système

d’Information.

Par ailleurs, les contraintes multiples et les situations respectives

des systèmes d’information de chacun des établissements

rendaient impérative la mise en œuvre d’un Système

d’Information de Production de Soins au sein de chacun des

établissements.

Les réflexions du GCS ont abouti à la conclusion d’une

nécessaire convergence des systèmes d’information de

production de soins ainsi que des ressources nécessaires

à leur mise en œuvre.

A.Centre Hospitalier

de Meaux d’après [R3]

1.Présentation

L’Hôpital Général de Meaux, lointain

héritier de l’Hôtel Dieu, nous rappelle que la

santé fut de tout temps le souci primordial des hommes.

L’Hôpital de Meaux est l’héritier de plusieurs fondations

ou hospices dont l’activité remonte au Moyen-Age. Il semble que

le premier établissement soit dû à l’initiative de

Jean-Rose, grand bourgeois de Meaux qui s’occupait du commerce du grain

au XIVème siècle.

Son

histoire

Le 29 octobre 1845, un hospice général fut bâti rue

Saint-Faron. Il devait abriter 350 malades.

Il fut modernisé en 1945. De nouveaux bâtiments furent

construits en 1956.

De 1962 à 1969, un deuxième établissement pour

convalescents et personnes âgées fut construit à 3

kilomètres de l’Hôpital, sur le site d’Orgemont. En 1965,

s’ouvrit l’Ecole d’Infirmières.

En 1972, ouverture du Bloc Chirurgical sur le site Saint-Faron

équipé d’un plateau technique (sur 6 étages) et

des services de Psychiatrie qui, en 1977, intégreront les locaux

neufs de la Clinique Psychothérapique.

En 1976, les anciens bâtiments de l’Hôpital Saint-Faron

furent démolis et remplacés en 1978 par le “Bloc

Médical”. Depuis, le plateau technique s’est modernisé.

Meaux et sa région possèdent aujourd’hui un outil de

santé performant d’une capacité d’accueil de plus de 900

lits.

Le CH

Meaux occupe une place importante dans le dispositif sanitaire

public du Nord Seine et Marne.

Capacité de

784 lits installés

86 places (hospitalisation partielle)

14 postes (dialyse)

11 places (HAD)

MCO, SSR, SLD, HAD, psychiatrie intra et extra muros

Chiffres

clés 2009

45 343 Hospitalisations

8 330 Interventions chirurgicales

3 006 Accouchements

65 427 Passages aux urgences

173 782 Consultations externes

2 238 Agents et 345 Médecins

Un

schéma directeur ambitieux

Un pôle femme et enfant ouvert en 2007 avec le passage de la

maternité en niveau 3

Un regroupement des sites d’imagerie en 2009

Une filière gériatrique

Un nouveau plateau médico-technique pour début 2013 :

bloc opératoire, urgences, réanimation, laboratoires,

Des

projets innovants

Numérisation des dossiers patients.

Une maison des internes HQE…

Ouverture IRM Partenariat public – privé.

La

Démarche de Certification

V1 en 2006 : 6 points forts et 7 recommandations.

V2 en avril 2010 : en attente des résultats.

Un

programme coordonné

Une Politique et un Programme global 2007-2010, intégrant la

Qualité, la Gestion des Risques, l’Évaluation et

l’écoute client.

Un programme 2010-2014 en cours de préparation avec des

thématiques communes avec les CH de Lagny et Coulommiers

(identitovigilance, accréditation des laboratoires…).

Un

pilotage de la qualité mature

Pérennisation du comité de pilotage qualité-

gestion des risques – évaluation (créé en 2005)

Un service qualité qui s’est adapté aux évolutions

Élargissement du périmètre d’actions de la

COordination des VIgilances et des Risques (COVIRIM)

créée en 2005, avec création d’un bureau

médical de gestion des risques.

Des sous commissions qualité sécurité disposant de

programmes solides

Création d’une sous-commission EPP qui s’est enrichie au moment

de la conduite de la démarche de certification.

2.Le

service

Biomédical

Le champ

d’application de ce

service au niveau biomédical :

- La réception et la réforme des équipements.

- Le suivi de l’inventaire et des interventions dans la Gestion de

la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO).

- Les maintenances préventives et les contrôles

qualités de certains dispositifs médicaux (Comme les

systèmes de monitorages, les défibrillateurs, les

matériels de perfusion).

- Les maintenances curatives de l'ensemble des équipements

sous inventaire.

- Gestion des contrats de maintenance.

- Le stockage des pièces détachées.

- Le conseil à l’achat des dispositifs médicaux.

- La documentation technique.

Fonctionnement

du

service

Biomédical

:

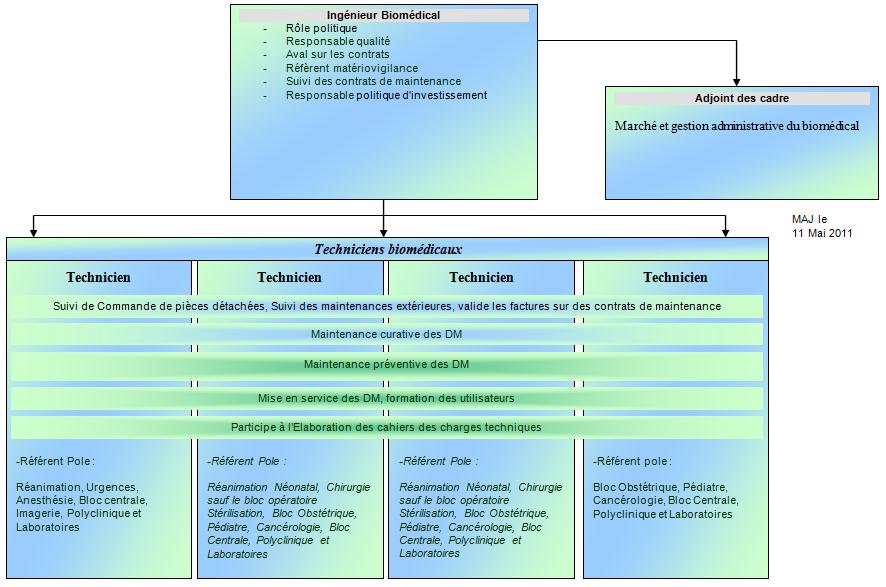

Le service biomédical dispose d’un ingénieur, d’un

adjoint des cadres, de trois techniciens supérieurs hospitaliers

et d’ouvriers professionnels qualifiés.

Chaque technicien organise la maintenance préventive et curative

des équipements de son périmètre, gère la

mise en service du matériel neuf, ainsi que la maintenance

interne et externe.

Ils ont la charge de valide les factures sur les contrats de

maintenance et participent à l’élaboration des cahiers

des charges techniques.

Le service biomédical a réalisé en 2010 :

- 239 Maintenances préventives

- 1541 Interventions curatives

Le service biomédical aura déclenché et/ou suivi

les maintenances réalisées par les sociétés

extérieures à savoir :

- 304 Maintenances préventives extérieures

- 344 Interventions curatives

- 79 interventions curatives mixtes (interne et externe)

Figure 1:

Organigramme

fonctionnel complet du

service biomédical

B.Centre Hospitalier de

Coulommiers d’après [R5]

1.Présentation

Le Centre hospitalier de Coulommiers est un établissement public

de santé.

Les établissements publics de santé sont des personnes

morales, de droits publics dotés de l'autonomie administrative

et financière.

Ils sont soumis au contrôle de l'Etat et à une

réglementation : le Code de la santé publique.

Le Centre hospitalier de Coulommiers se compose de plusieurs sites.

Les

missions du Centre hospitalier :

Les patients :

- Aux urgences,

- En hospitalisation,

- En ambulatoire,

- En consultation externe, dans les domaines de la médecine,

de la chirurgie, de la gynécologie et de l'obstétrique,

de la psychiatrie, des soins de suite et de réadaptation, de la

douleur et des soins palliatifs, de la gériatrie.

Les personnes ayant perdu leur autonomie de vie et en maison d'accueil

spécialisée.

Le suivi médico-psychologique en psychiatrie adulte et

infanto-juvénile (en extra hospitalier).

Assurer la formation :

- Des internes

- Des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture et

des infirmiers (I.F.S.I.)

- Du personnel hospitalier

Organiser et participer à des actions d’information et de

sensibilisation envers le grand public.

Chiffres

au 31 décembre 2010:

449 lits et places dont :

- 258 lits et places de médecine chirurgie

obstétrique,

- 45 lits de soins de suite et de réadaptation et 6 lits

pour les états végétatifs chroniques,

- 96 lits et places en psychiatrie et 44 en maison d'accueil

spécialisée.

Autorisations d'équipement lourd : scanographe et I. R.M.

Personnel médical :

- 65 praticiens hospitaliers (46 à temps plein et 19

à temps partiel)

- 4 assistants,

- 41 attachés,

- 14 praticiens contractuels,

- 21 internes.

Personnel non médical :

- 680 soignants (70,54%),

- 42 médico-techniques (4,35%),

- 111 techniques et logistiques (11.52%),

- 131 administratifs (13,59%).

Données sociologiques :

- 190 hommes (20%),

- 774 femmes (80%).

Formation professionnelle :

- 629 agents en ont bénéficié, ce qui

représente 1098 journées de formation.

Promotion professionnelle :

- 28 agents ont reçu une formation dans le cadre de la

promotion professionnelle.

ACTIVITÉS

Quelques chiffres caractéristiques du Centre hospitalier :

- 133 876 journées,

- 16 720 entrées directes,

- 94 883 passages en externe,

- 29 414 passages aux urgences,

- 1 143 interventions S.M.U.R.,

- 865 naissances.

DONNÉES FINANCIÈRES

COMPTE DE RÉSULTAT

Total charges tous budgets : 74 468 103 € dont 67 132 835 € pour le

budget H

Total produits tous budgets : 75 458 103 € dont 67 132 835 € pour le

budget H

Bientôt la mise en service d’un I.R.M. (imagerie par

résonance magnétique), au Centre hospitalier de

Coulommiers.

La mise en fonctionnement de ce nouvel équipement est

prévue pour juillet 2011.

L'I.R.M. Magnetom Essenza, d'une intensité de champ de 1,5

tesla, permet d'offrir aux patients un diagnostic complet tout en

disposant d'avancées technologiques, à savoir, un tunnel

(aimant) réduit (145cm), un poids total plus léger (3,5T)

et un circuit de refroidissement à l'hélium

optimisé et moins coûteux en maintenance.

ORGANISATION

Établissement public de santé, c’est une personne morale,

de droits publics, doté de l’autonomie administrative et

financière.

Il est soumis au contrôle de l’État et à une

réglementation : le Code de la santé publique.

LA

GESTION DU CENTRE HOSPITALIER EST ASSURÉE PAR :

LE

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Composé de 15 membres délibérants, il

comprend trois collèges où siègent des

représentants des collectivités territoriales, des

représentants des personnels de l’établissement et des

personnalités qualifiées, dont des représentants

des usagers.

Il se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle

permanent de la gestion de l’établissement. Il

délibère sur le projet d’établissement, les

conventions passées avec d’autres établissements, le

compte financier et l’affectation des résultats, la

participation de l’établissement à une communauté

hospitalière de territoire, le rapport annuel de

l’activité.

Il est présidé par le député-maire de la

ville de Coulommiers, Monsieur Franck RIESTER.

LE

DIRECTEUR

Dans le cadre de la direction commune des trois établissements

de Meaux, Lagny Marne-la-Vallée et Coulommiers, placée

sous la responsabilité de Monsieur Thomas LE LUDEC, le Centre

hospitalier de Coulommiers est dirigé par Monsieur Benoît

FRASLIN, directeur délégué, assisté d’une

équipe de direction.

Le directeur, président du Directoire, conduit la politique

générale de l’établissement, en concertation avec

le Directoire. Il représente l’établissement dans tous

les actes de la vie civile et agit en justice au nom de

l’établissement. Il exerce son autorité sur l’ensemble du

personnel. Il est compétent pour régler les affaires de

l’établissement autres que celles qui relèvent de la

compétence du Conseil de surveillance, dont il exécute

les délibérations.

LE

DIRECTOIRE

Il est composé de 7 membres, 3 représentants de la

direction (dont le directeur, président) et 4

représentants du corps médical (dont le président

de la Commission médicale d’établissement).

Le Directoire approuve le projet médical et prépare le

projet d’établissement.

Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de

l’établissement.

D'autres instances, consultatives (organes représentatifs), sont

les conseillers du Conseil de surveillance et du directeur.

- La Commission médicale d’établissement

- Le Comité technique d’établissement

- La Commission des soins infirmiers, de rééducation

et médico-techniques

- Le Comité d’hygiène de sécurité et

des conditions de travail

- Les Commissions administratives paritaires

- Le Comité de lutte contre les infections nosocomiales

(C.L.I.N.)

- Le Comité de lutte contre la douleur (C.L.U.D.)

- La Commission des relations avec les usagers et de la

qualité de la prise en charge (C.R.U.Q.P.C.)

Le Centre hospitalier de Coulommiers est doté d'un Comité

de lutte contre les infections nosocomiales (C.L.I.N.) en association

avec une équipe opérationnelle d'hygiène qui se

sont engagés dans la lutte contre les infections nosocomiales.

Ils mènent des actions de prévention définies par

un programme annuel transmis à la D.D.A.S.S., des actions de

surveillance dans le cadre des réseaux régionaux, des

actions de formations internes ou externes, en collaboration avec

l'équipe mobile d'hygiène inter hospitalière

basée à Lagny.

Un représentant des usagers siège au C.L.I.N. lors de

l'élaboration des rapports d'activité et du programme

annuel d'actions.

Le Centre hospitalier de Coulommiers s'engage à prendre en

charge la douleur des patients qu'il accueille. Pour faciliter

l'organisation de cette prise en charge, un Comité de lutte

contre la douleur a été instauré (C.L.U.D.).

LE CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS

EST CERTIFIÉ.

Afin de suivre les recommandations de l’H.A.S., le Centre hospitalier

de Coulommiers a organisé des groupes de travail

pluridisciplinaires chargés de mettre en œuvre les mesures

correctives nécessaires.

La dernière procédure de certification a eu lieu du 26 au

30 mars 2007, par l'H.A.S. et la prochaine aura lieu en février

2012.

HISTORIQUE

A l’époque des croisades Monsieur Thibaut, homme charitable, par

donation de huit bouges (petites pièces destinées

à recevoir les pauvres) constitue le premier embryon de

l’Hôtel Dieu.

Le Roy Philippe le Bel et son épouse Jeanne de Navarre dotent

l’institution d’une chapelle, il signe la charte constitution de

l’Hôtel Dieu.

Le patrimoine s’enrichit de dons, legs et achats divers, ce qui permet

de perpétuer l’institution.

En cette époque tourmentée par la guerre de 100 ans, les

domaines de l’Hôtel Dieu sont dévastés. En 1411

Regnault Champion fait don de terres aujourd’hui occupées par

l’hôpital René Arbeltier.

La léproserie, située à proximité de

Chailly en Brie, n’est pas affectée par les malheurs de la

guerre. Elle est rattachée à l ’Hôtel Dieu en 1566.

Achats et échanges se multiplient afin de constituer un ensemble

de 48 hectares sur lequel s’élève un corps d’habitation

et ses dépendances.

Achat de la ferme de Mondollot, constituée de 9 parcelles de

terre à Choisy en Brie et de 16 parcelles à

Saint-Siméon.

La chapelle édifiée en 1541, est détruite et une

nouvelle chapelle, de style néo-gothique, est reconstruite en

1864.

L’hôpital de COULOMMIERS bénéficia encore de

quelques dons, notamment celui d’ Abel Leblanc dont le fruit permis en

1946 d’aménager la fondation, portant son nom, pour les

personnes âgées. Entre 1974 et 1979, tous les services de

médecine, chirurgie, maternité,

spécialités, le plateau technique, les services

administratifs, logistiques et techniques s’installent dans les

nouveaux bâtiments situés sur le « plateau du Theil

». En 1976 est construit et mis en service le bâtiment

d’hospitalisation psychiatrique. Entre 1969 et 1992 les bâtiments

de l’hôpital du centre-ville, baptisé Abel Leblanc, sont

rénovés.

La Maison d’accueil spécialisée "l'Arc-en-ciel" a ouvert

ses portes en 2009. Elle accueille 44 patients polyhandicapés.

2.Le service

Biomédical

Le champ

d’application de ce

service au niveau biomédical :

- La réception et la réforme des équipements.

- Le suivi de l’inventaire et des interventions dans la Gestion de

la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO).

- Les maintenances préventives et les contrôles

qualités de certains dispositifs médicaux.

- Les maintenances curatives de l'ensemble des équipements

sous inventaire.

- Gestion des contrats de maintenance.

Le conseil à l’achat des dispositifs médicaux

Fonctionnement

du

service

Biomédical

:

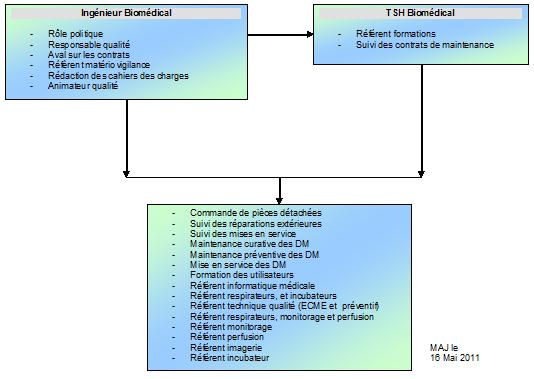

Le service biomédical dispose d’un ingénieur, d’un

technicien supérieur en ingénierie biomédical

hospitalière.

Le service biomédical a réalisé en 2010 :

- 285 Maintenances préventives

- 632 Interventions curatives

Le service biomédical aura déclenché et/ou suivi

les maintenances réalisées par les sociétés

extérieures à savoir :

- 289 Maintenances préventives extérieures

- 127 Interventions curatives

Figure 2 :

Organigramme

fonctionnel complet du

service biomédical

C.Centre Hospitalier

de Lagny, Marne la Vallée d’après [R7]

1.Présentation

Capacité de

588 lits installés

148 places (hospitalisation partielle)

MCO, SSR, SLD, psychiatrie intra et extra muros

Chiffres

clés 2010:

65 585 Hospitalisations

9753 Interventions chirurgicales

2808 Accouchements

59 516 Passages aux urgences

124 988 Consultations externes

1796 Agents et 322 Médecins

Historique

du

Centre

Hospitalier

de

Lagny

Marne

la

Vallée

C’est sous Louis XIV que furent fondés les hôpitaux, suite

à l’édit concernant les hôpitaux

généraux de 1662. Les lettres patentes signées par

Louis XIV transforment le vieil HÔTEL-DIEU en hôpital

général en 1672. Le Roi en fut le premier membre

bienfaiteur en donnant des terres, des fermes et des prés aux

environs. L’hôpital était administré par un

représentant de l’abbé de Lagny (le Père sous

prieur de l’abbaye), le maire de la ville, ou un échevin (juge

magistrat), ainsi que des notables qui devaient rendre compte de leur

gestion.

A la Révolution, l’établissement a pris le nom d’Hospice

civil. En 1792, l’administration jusqu’alors confiée à

des ecclésiastiques, est assurée par une commission

administrative présidée par le maire de la ville.

L’inauguration de l’hôpital Saint Jean a lieu le 23 juin 1879. La

ville comptait environ 1500 âmes en 1673, 4000 habitants en

1879 et 18000 en 1999.

Les bâtiments construits comportaient outre une chapelle, 4

salles : 2 pour les vieillards et 2 pour la médecine et la

chirurgie (80 à 90 lits).

L’essor

de l’hôpital date de l’après-guerre :

Aménagement d’un service de Pneumologie.

Surélévation des ailes du vieux bâtiment pour

l’agrandissement de la chirurgie, modernisation et agrandissement des

services de radiologie et du laboratoire, construction de la buanderie,

de la lingerie et du pavillon administratif, ouverture du service de

radiothérapie.

Construction de deux bâtiments d’hospice de 200 lits

devenus aujourd’hui le pavillon administratif et le pavillon Maurice

Barthes.

Mise en service de 200 lits dans le bâtiment des malades

chroniques (devenu bâtiment Emile Lannoy dans les années

1986 en souvenir de l’ancien directeur) Aménagement du service

de pédiatrie au rez-de-chaussée (aujourd’hui la

cardiologie). Aménagement de la cuisine.

Ouverture du service de cobaltothérapie.

Construction du bâtiment Maxime Vernois pour la psychiatrie (166

lits).

Construction du bâtiment Denis Fournier qui comporte les

unités d’hospitalisation, de Consultations Externes, de

Gastro-entérologie, de Gynécologie, d’Obstétrique,

de Pédiatrie, de Réanimation, d’Urgences (256 lits), de

plateau technique, de bloc opératoire (8 salles), de Radiologie

(3 salles) et du Laboratoire.

Installation d’un scanographe au sous-sol du bâtiment Denis

Fournier, aménagement des locaux du SMUR et construction du

garage SMUR.

L’hôpital de Lagny change de nom par décision du conseil

d’administration, et pour représenter la ville nouvelle

arrivée aux portes de Lagny, il se dénomme

désormais Centre Hospitalier de Lagny Marne-la-vallée.

Construction de la cogénération, premier secours

électrique de l’hôpital.

Création d'un service de médecine nucléaire.

Installation d’un IRM au CHLMV en groupement d’intérêt

économique.

Agrandissement du service D’accueil des Urgences, de la

réanimation et de la cardiologie. Achat d’un nouveau plateau

technique de cardiologie, Remplacement de l’accélérateur

de particules dans le service de radiothérapie.

Construction d’un nouvel hôpital avec le plan hôpital 2012

Les dates clés pour la

construction d’un nouvel hôpital :

- 19 avril 2005 : lancement des appels à candidatures du

concours d’architecture et d’ingénierie

- 13 janvier 2006 : résultat du jury du concours

- 30 novembre 2006 : dépôt de la demande de permis

de construire et la demande d’autorisation d’exploiter

- 7 aout 2007 : autorisation de permis construire

- Octobre 2007 : signature de l’acte authentique d’acquisition du

terrain

- Novembre 2007 : mise en place de panneaux d’information et de

chantier sur le terrain

- 17 octobre 2008 : pose de la 1er pierre en présence de

Madame Roselyne BACHLOT-NARQUIN, ministre de la santé, de la

jeunesse et des sports

- Novembre 2008 : ouverture du chantier

- Septembre 2010 : fin du gros œuvre

- Décembre 2011 fin des travaux

- Fin du 1er semestre 2012 : accueil des premiers patients.

Lieu : JOSSIGNY (77)

Communauté

d’agglomération de Marne et Gondoire

Programme : MCO de 460 lits et places et 125 lits de psychiatrie, un

logipôle

Maitre d’ouvrage : Centre Hospitalier de Lagny Marne la Valée

Maitre d’œuvre : Brunet-saunier architectes

Surfaces : 70 000 m²

Les

services du centre hospitalier de Lagny

L’hôpital est composé de 59 services médicaux, 30

services administratifs et 16 services médico-techniques qui

travaillent ensemble dans le but de satisfaire les besoins des clients

initiaux de l’établissement et des patients.

Les

disciplines médicales principales sont formées :

Du service d’accueil des urgences :

- un service mobile d’urgence et réanimation (SMUR)

- une unité d’accueil des urgences

- une unité d’hospitalisation de très courte

durée (UHTCD)

- une unité médico-judiciaire (UMJ)

- une unité de réanimation médicale

Du secteur médecine – chirurgie – obstétrique :

- Cardiologie, chirurgie viscérale,

gastro-entérologie, gériatrie,

gynécologie-obstétrique,

médecine interne, oncologie, orthopédie,

pédiatrie/néonatalogie, réanimation et

spécialités d’otorhino – laryngologie, ophtalmologie et

stomatologie

De la gériatrie :

- un court séjour gériatrie

- une unité de soins de suite et réadaptation

- cure médicale

- une unité de conseil gérontologique

L’hôpital possède actuellement 340 lits et places pour la

Médecine – Chirurgie – Obstétrique (MCO), 100 lits de

soins de longue durée (gériatrie, soins de suite et

réadaptation) et 257 lits et places pour la psychiatrie des

adultes, de l’enfance et de l’adolescence.

Les services administratifs ont en gestion les affaires

économiques, financières, médicales,

générales et les ressources humaines.

Les services techniques et logistiques

- atelier biomédical et électricité

- atelier plomberie

- restauration et self

- service de nettoyage

- service transport

- atelier menuiserie, maçonnerie, peinture, serrurerie

- blanchisserie

- sécurité incendie

Plateau

technique du centre hospitalier de Lagny

Les filières de soins bénéficient du support

d’équipements médico-techniques complets comportant

notamment :

- Imagerie médicale : Radiologie conventionnelle, scanner,

échographie couleur, angiographie-rythmologie, coronarographie

numérisée, IRM en groupement inter établissements

- Service d’accueil des urgences (SAU)

- Explorations fonctionnelles et endoscopies

- Laboratoire biochimie, bactériologie, hématologie,

virologie, anatomo-cytopathologie

- Pharmacie

- Radiothérapie, accélérateur de particules

- SMUR transports primaires et secondaires

- Blocs opératoires (8 salles)

- Service de collecte et d’analyse de l’information

médicale

Le budget

du centre hospitalier de Lagny

L’hôpital de Lagny Marne-La-Vallée possède deux

budgets.

Un budget d’exploitation de l’ordre de 140 millions d’euros. Il finance

les dépenses de fonctionnement de l’hôpital.

Un budget d’investissement de l’ordre de 10 millions d’euros. Il

finance les acquisitions immobilières, les équipements

(médicaux et logistiques) et les travaux.

2.Le service

Electricité-Biomédical

Le service biomédical au Centre Hospitalier de Lagny Marne la

Vallée assure la réalisation des travaux et la

maintenance des équipements électriques et

biomédicaux. De plus il est l’interface entre le secteur

administratif, le secteur soignant et le secteur médico-

technique. L’intérêt de ce travail est de fournir d’une

manière indirecte des prestations de sécurité et

de fiabilité pour le patient.

Le champ d’application de ce service au niveau électrique :

L’électricité haute tension (HT), travaux de maintenance

de réseau 20 000 Volts ainsi que les postes de transformation.

- L’électricité basse tension (BT), de Tableau

Général de Basse Tension (TGBT) aux prises d’utilisation

(travaux et maintenance)

- La téléphonie fixe et mobile, de l’autocommutateur

aux prises ainsi que tout l’équipement

- La maintenance de l’ensemble des équipements

électriques du centre hospitalier

- La réception, l’installation et le suivi d’inventaire des

équipements électriques

- La formation des utilisateurs à l’utilisation des

équipements électriques

Le champ

d’application de ce

service au niveau biomédical :

- La réception et la réforme des équipements.

- Le suivi de l’inventaire et des interventions dans la Gestion de

la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO).

- Les maintenances préventives et les contrôles

qualités de certains dispositifs médicaux (Comme les

systèmes de monitorages, les défibrillateurs, les

matériels de perfusion).

- Les maintenances curatives de l'ensemble des équipements

sous inventaire.

- Gestion des contrats de maintenance.

- Le stockage des pièces détachées.

- Le conseil à l’achat des dispositifs médicaux.

- La documentation technique.

Fonctionnement

du

service

Electricité-Biomédical:

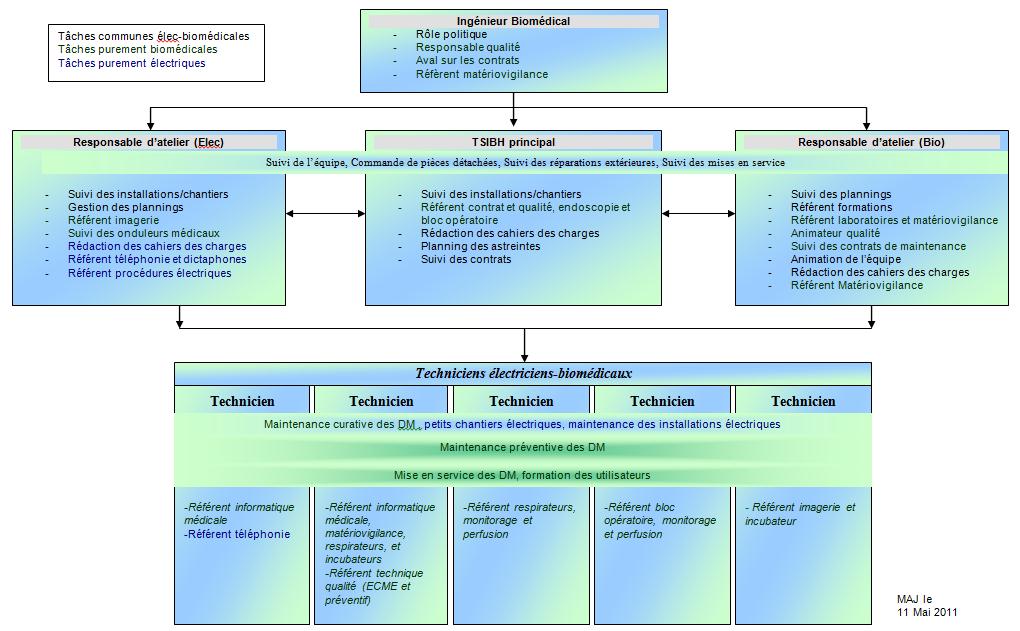

Le service biomédical dispose d’un ingénieur, d’un TSIBH

Principal, d’un contremaître responsable d’atelier, d’un maitre

ouvrier également responsables d’atelier, d’un mi-temps

secrétariat, de deux techniciens maître ouvriers

et trois ouvriers professionnels qualifiés chargés

d’exploitation, qui ont également en charge

l’électricité et les courants faibles.

Le service biomédical a réalisé en 2010 :

- 380 Maintenances préventives

- Près de 2000 Interventions curatives

Le service biomédical aura déclenché et/ou suivi

les maintenances réalisées par les sociétés

extérieures à savoir :

- 945 Maintenances préventives extérieures sous

contrat (et 3700 pour les prises et détendeurs de fluide

médicaux)

- 43 Maintenances préventives extérieures hors contrat

- 400 Interventions curatives

Figure 3 :

Organigramme

fonctionnel

complet

du

service

électricité-biomédical [

R8]

II.Auto-évaluation du

« G.H.E.F. »

A.Demande

de

la

HAS

La révision 2011 du manuel V2010 constitue une évolution

qui intègre les apports des développements

réalisés pour répondre aux attentes de

l’environnement et pour tenir compte de l’actualité et du retour

d’expérience mis en œuvre depuis le lancement de la V2010. Cette

révision porte sur un nombre limité de sujets et s’appuie

principalement sur les travaux de trois groupes de travail

réunis entre 2008 et 2010 à l’initiative de la HAS sur

les champs de l’hospitalisation à domicile (HAD), de la

santé mentale et de la biologie.

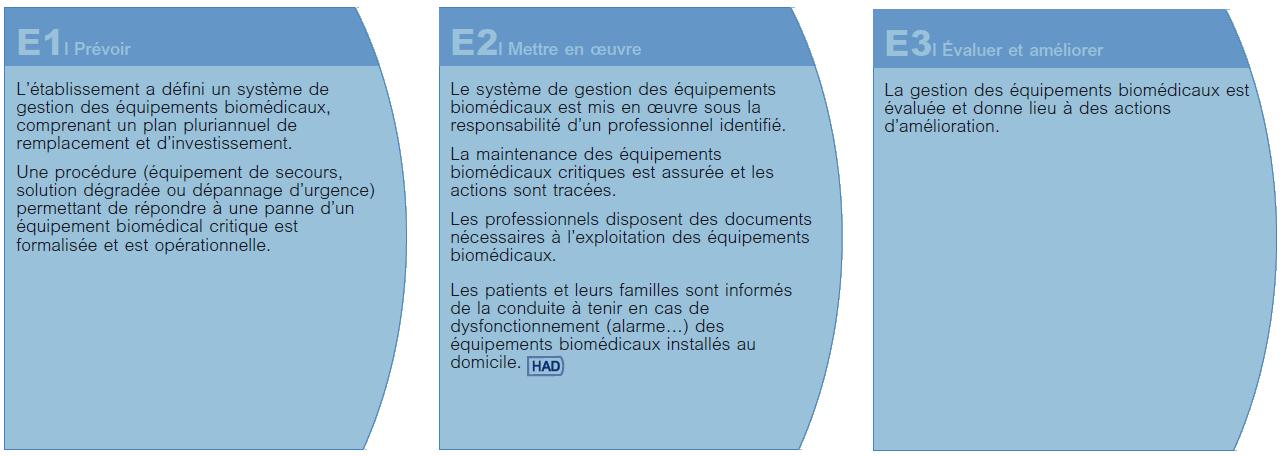

Chaque élément d’appréciation est classé en

trois colonnes E1, E2 et E3 ce qui correspond aux étapes

classiquement rencontrées dans une démarche

d’amélioration : prévoir, mettre en œuvre,

évaluer, améliorer.

Dans le référentiel de la HAS on y retrouve dans le

chapitre 1 « MANAGEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT », Partie

3 « Management de la qualité et de la

sécurité des soins », Référence

8 « Le programme global et coordonné de management

de la qualité et de la sécurité des soins »,

le critère 8k « Gestion des équipements

biomédicaux ».

Ce critère incombe directement au service biomédical.

Critère

8k

[R9]: Gestion

des équipements

biomédicaux.

Ce critère se situe dans le manuel du référentiel

de certification des établissements de santé

délivré par la Haute Autorité de Santé

(HAS) dans sa version 2010 mis à jour en avril 2011.

Ce manuel, est établi grâce aux travaux de groupes

thématiques composés de professionnels de santé,

d’experts et de représentants d’usagers. Il est structuré

en 2 chapitres :

- Chapitre I : Management de l’établissement

- Chapitre II : Prise en charge du patient

Il vise la certification des établissements de santé et

il porte sur le fonctionnement global de l’établissement.

Il poursuit 2 objectifs :

- La mise en place d’un système de pilotage

- L’atteinte d’un niveau de qualité sur des

critères thématiques jugés essentiels.

Il contribue à la régulation des établissements de

santé par la qualité.

- Situation du critère 8K dans l’organisation du manuel HAS :

Cette activité est définie dans :

- Chapitre I : « Management de l’établissement

»

- Partie 3 : « Management de la qualité et de la

sécurité des soins ».

- Référence 8 : « Le programme global et

coordonné de management de la qualité et des risques

» et à travers le critère 8K « Gestion des

équipements biomédicaux ».

Ce critère décrit les étapes obligatoires pour la

gestion et la maintenance d’un dispositif biomédical [G6] et

défini pour la première fois l’organisation d’un service

biomédical. Cette reconnaissance par les pairs fait suite

à une volonté de la profession de maîtriser et

d’améliorer ses pratiques.

Il organise les éléments d’appréciation selon les

étapes d’une démarche d’amélioration :

prévoir, mettre en œuvre, évaluer et améliorer.

Dans le cadre de la certification par la H.A.S v2010 des

établissements de santé, l’activité

biomédical est reconnue, à travers le critère 8k,

comme contribuant à la qualité des soins et à la

sécurité des patients, ce qui leur donne aussi des

obligations.

Aussi l’évaluation est primordiale parce qu’elle permet de

mesurer les performances (efficacité [G7], efficience [G8])

des

pratiques

demandées.

Elle

est

donc

essentielle

pour

identifier

les

points

forts

et

les

axes

d’améliorations,

et

se

doit,

par

une procédure de

certification obligatoire d’intervenir périodiquement.

B.Formation et choix de

l’outil

L’évaluation consiste à comparer ce qui est

réalisé par rapport à ce qui est attendu par l’HAS.

Il existe différentes modalités d’évaluation.

- L’auto évaluation

est une observation à effectuer

régulièrement par le service biomédical ou une

personne extérieure (Exemple : responsable qualité, un

pair, etc.).

- L’évaluation est

réalisée par un

comité d’audit composé de personnes indépendantes

et extérieures au monde biomédical, afin de

vérifier la conformité du service par rapport au

référentiel.

Si l’on souhaite améliorer nos pratiques avant une

évaluation, une auto-évaluation est

préconisée.

1.Formation à

l’auto-évaluation

« Auditer » vient du latin « auditare » qui

veut dire écouter…

Il m’a fallu tout d’abord me former à la pratique des

audits, afin d’identifier les bonnes pratiques à déployer

dans cette situation. J’ai donc sollicité les conseils de Melle

Hanriot chargée de mission de la qualité et du

développement durable au sein du centre hospitalier de Lagny.

L’audit, quel bel exercice ! Et pourtant cet exercice est des plus

difficiles car il demande de la préparation, de la

concentration, de l’exactitude, de la synthèse, de la

clarté, de la communication, de la syntaxe, de la conviction, …

et le tout en un minimum de temps.

D'après l'ISO 9000 [N6]

l'audit est un :

« Processus méthodique [G9],

indépendant

et

documenté

en

vue

d’obtenir

des

preuves

et

de

les

évaluer

de

manière

objective

pour

déterminer

dans

quelle

mesure

les

critères

sont

satisfaits

».

L’audit est un travail qui demande une longue préparation, ou il

est nécessaire de transmettre aux personnes auditées les

critères de réalisation en leur laissant le temps d’en

prendre connaissance.

Il faudra ensuite identifier les modes de preuve qui vont être

fournis.

Le bilan de l’audit sera évaluer sur trois niveaux (observation,

remarque, non-satisfait) appelé échelle de risque par les

auditeurs.

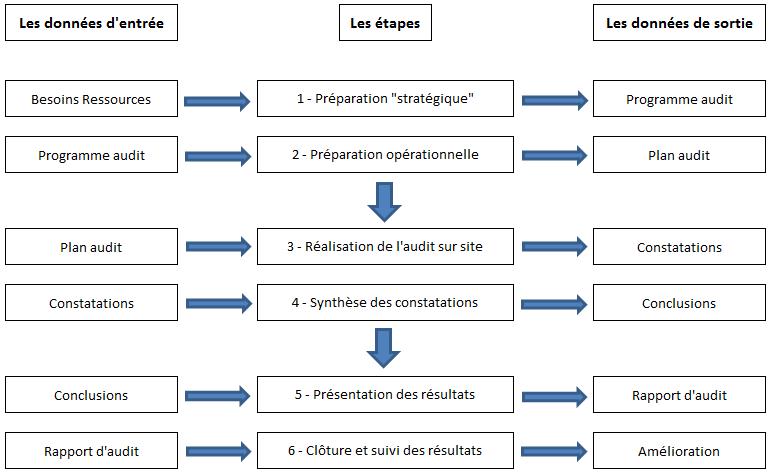

Le diagramme qui suit regroupe les trois grandes étapes à

faire pour un audit :

Après avoir capitalisé les informations sur l’audit, je

me suis inspiré de ces trois étapes que sont la

préparation, la réalisation, l’amélioration. Il

m’est apparu évident que l’identification des axes

d’amélioration nécessite l’évaluation sur le

critère 8K de l’HAS.

Il faudra tout de même retenir que l’évaluation est un

travail préparatoire, alors que l'audit permet de conclure sur

la satisfaction à des critères. Mais aussi que

l’évaluation comme l'audit ont vocation à être

suivis d'une phase d'amélioration.

2.Choix

de

l’outil

Force de constater que l’audit n’est pas l’approche attendue par le

GHEF, mon choix c’est tout naturellement porté sur un outil

élaboré à partir de chaque processus E1, E2, E3,

créés par des élèves de la formation ABIH

2009, sur l’élaboration d’une « Grille d'autodiagnostic

sur le Critère 8k v2010 de l'H.A.S » [R10], Ceci dans le but de permettre à la

communauté de faire un diagnostic [G11],

afin de s’évaluer sur les exigences du référentiel

de certification H.A.S v2010

Il m’a fallu apporter des modifications à l’outil, suite

à la mise à jour faite par la HAS avec la révision

d’avril 2011. Ainsi la donnée « Les patients et leurs

familles sont informés de la conduite à tenir en cas de

dysfonctionnement (alarme…) des équipements biomédicaux

installés au domicile. », qui ne concerne que les

établissements de santé qui gèrent les

hospitalisations à domicile a fait son apparition dans l’outil.

Pour cela, il m’a fallu doter l’outil de la valeur « non

applicable » sur l’échelle de véracité, avec

la précision que cette valeur n’est utilisable que sur le

critère 4.6 (HAD) et sans pénaliser les

établissements qui ne pratiquent pas la HAD.

Après modification, l’outil a été soumis à

validation à Monsieur FARGES, enseignant chercheur à

l’Université Technologique de COMPIEGNE, ce qui a eu pour effet

de maintenir la validité de l'outil vis-à-vis des

évolutions du Manuel de Certification et permis la mise à

disposition de cet outil à la communauté

biomédicale.

Structure

de la grille avec échelle de véracité

L'ensemble est décliné selon 5 processus associés

chacun à des critères de réalisation (30 au total).

L’évaluation de ces critères se fait suivant 6 niveaux de

véracité plus un niveau HAD:

- Faux unanime : A

l'unanimité, on peut dire que l'action

n'est pas réalisée

- Faux : Une personne au

moins considère que l'action est en

partie réalisée

- Plutôt faux : Rien

ne permet d'identifier la

réalisation de l'action

- Plutôt vrai :

L'action est réalisée de

manière aléatoire

- Vrai : L'action est

systématiquement réalisée

- Vrai prouvé : La

réalisation de l'action est

systématique et peut être prouvée

- Non applicable : la

valeur non applicable peut être

utilisée sur le point 4.6 pour la HAD

Cette échelle est volontairement asymétrique ; ainsi sans

point milieu, les indécis s’impliqueront d’avantage dans la

réponse.

Pour garantir d’éventuelles comparaisons concluantes entre

services, il ne faut pas moins de 6 niveaux. Par contre, trop de

niveaux nuiraient à la fluidité de

l’autoévaluation.

Les 5

processus de l’outil

L’outil est composé de 5 processus avec un total de 30

critères ; voici les processus :

- Un plan pluriannuel

d'investissement et de remplacement des

dispositifs médicaux critiques [G10] est

défini et mis en

œuvre.

- Une procédure de gestion des

risques sur les dispositifs

médicaux critiques est formalisée et

opérationnelle.

- La maintenance et la

disponibilité des dispositifs

médicaux critiques est assurée et tracée.

- La gestion documentaire pour la

maintenance et la

disponibilité des dispositifs médicaux critiques est

efficiente.

- La conformité au

critère 8k de la HAS v2010 est

tracée et améliorée continûment.

Utilisation

de

la

grille

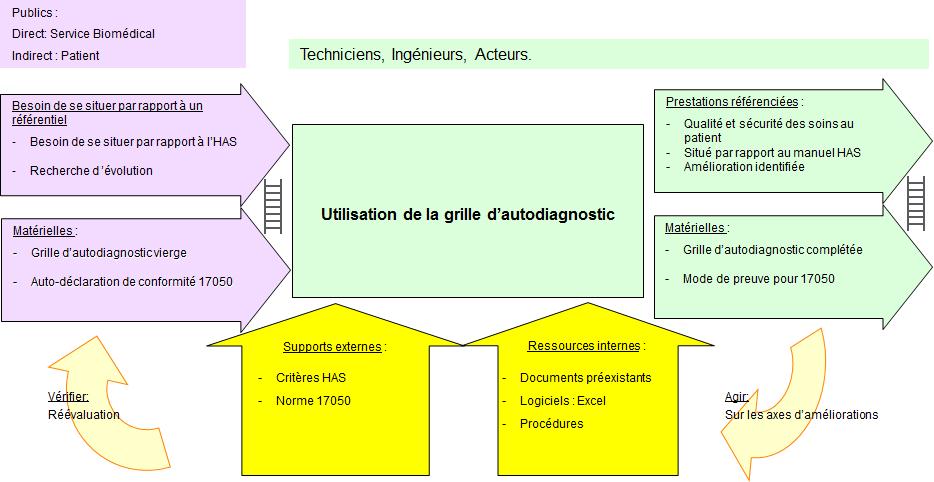

Figure 6 :

Cartographie

du

processus

"Utilisation

de la grille autodiagnostic"

Comme l’explicite la cartographie ci-dessus, la grille permet à

un service biomédical de se situer par rapport au critère

8K de l’HAS et d’identifier des axes d’amélioration. Elle va

donc, indirectement, permettre au service de garantir la qualité

et la sécurité des soins au patient.

Etant conçu pour être compatible ISO 17050 [N4] cet outil

peut servir comme mode de preuve de conformité.

Les données issues de l’utilisation de la Grille

d'autodiagnostic sur le Critère 8k v2010 de l'H.A.S

peuvent entrer dans un processus d’amélioration continu qui

permet d’agir sur les axes d’améliorations à entreprendre

et de les réévaluer par le même processus. Cette

méthode s’inscrit dans une démarche de progrès.

C.L’auto-évaluation

L’auto-évaluation est le meilleur outil d'amélioration

continue promu par tous les référentiels internationaux

relatifs à la qualité.

Définition de l’auto-évaluation par l’ISO 9000:2005 [N5]

: revue complète et méthodique des activités et

des résultats de l’organisme. Elle peut fournir une vision

globale des performances, du niveau de maturité des processus et

contribuer à identifier les domaines nécessitant des

améliorations et leurs priorités.

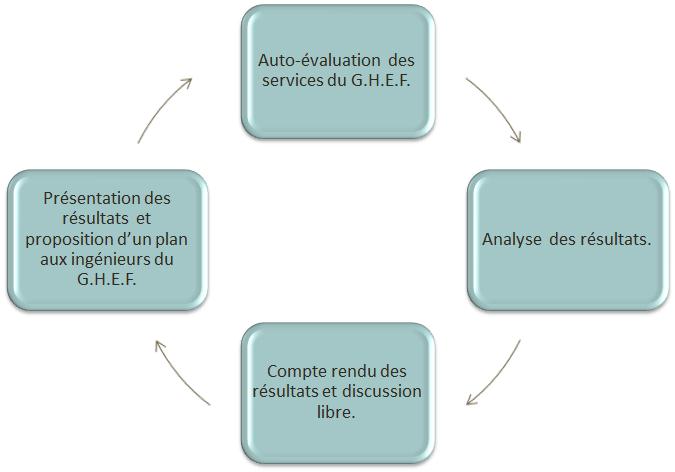

Comme l’indique le déroulement ci-dessous, j’ai

accompagné les services biomédicaux dans leurs

premières auto-évaluations. L’analyse des

résultats obtenus les a situés par rapport au

critère 8K de l’HAS et a permis l’identification des axes

éventuels d’amélioration. Tout ceci toujours dans le but

ultime de garantir la qualité et la sécurité des

soins au patient.

Figure 7 :

Déroulement

de

l’auto-évaluation

D.Résultats

Meaux

L’auto-évaluation du service biomédical de Meaux a

été faite par Madame KUSY ingénieur et

moi-même.

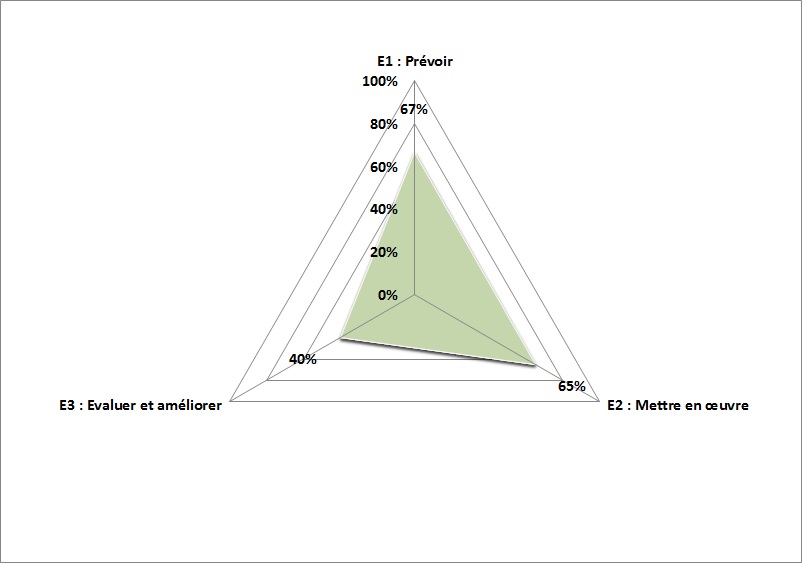

Les résultats sur les demandes de l’HAS [A5] :

- E1 prévoir 67%

- E2 mettre en œuvre 65%

- E3 évaluer et

améliorer 40%

Ces résultats peuvent laisser supposer que la note de ce

critère par un groupe d’audit, serait d’au moins « B

» en rapport avec le système de notation de L’HAS [R9].

Ce qui donne :

« B = le critère (8K) est souvent ou partiellement

satisfait. Le centre répond souvent ou partiellement aux

éléments d’appréciation proposés ou apporte

d’autres éléments lui permettant de satisfaire, en partie

au critère. »

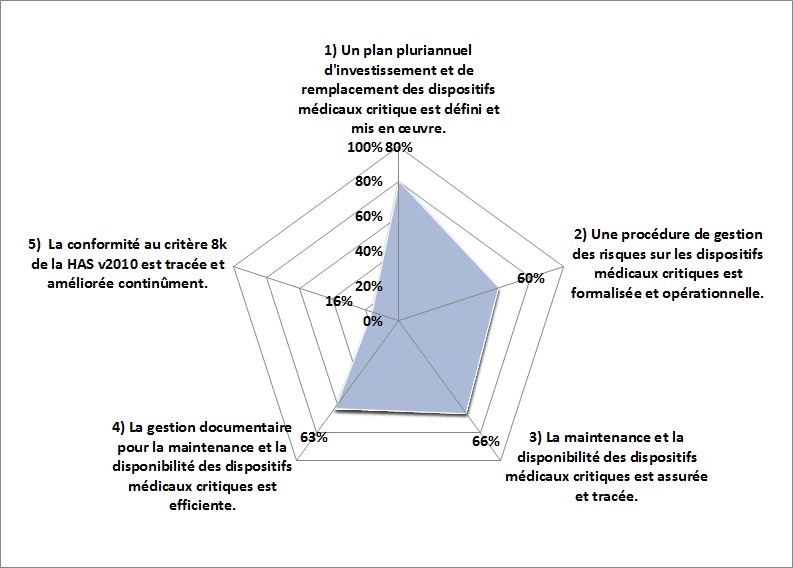

Les résultats sur les processus de l’outil 8K [A6] :

- Un plan pluriannuel d'investissement et de remplacement des

dispositifs médicaux critiques est défini et mis en œuvre

: 80%

- Une procédure de gestion des risques sur les dispositifs

médicaux critiques est formalisée et

opérationnelle : 60%

- La maintenance et la disponibilité des dispositifs

médicaux critiques est assurée et tracée : 66%

- La gestion documentaire pour la maintenance et la

disponibilité des dispositifs médicaux critiques est

efficiente : 63%

- La conformité au critère 8k de la HAS v2010 est

tracée et améliorée continûment : 16%

Coulommiers

L’auto-évaluation du service biomédical de

Coulommiers a été faite par Monsieur

Hernandez ingénieur et moi-même.

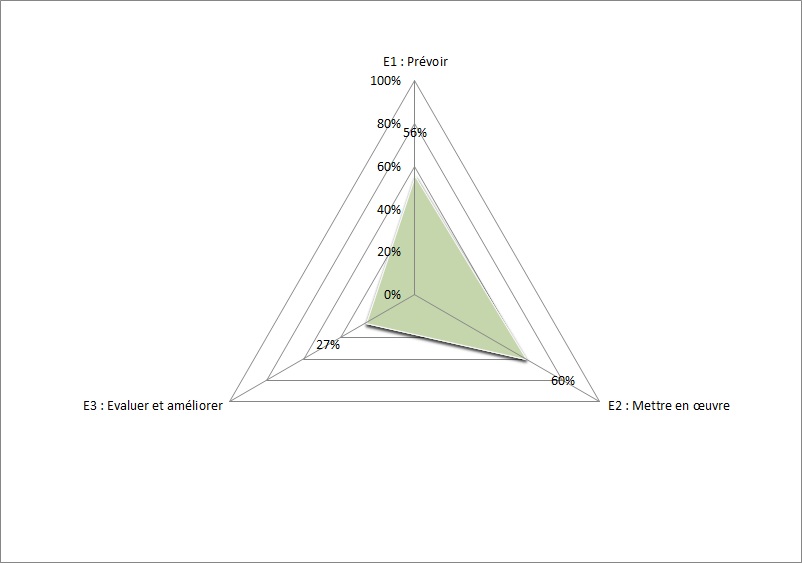

Les résultats sur les demandes de l’HAS [A7] :

- E1 prévoir 56%

- E2 mettre en œuvre 60%

- E3 évaluer et

améliorer 27%

Ces résultats peuvent laisser supposer que la note de ce

critère par un groupe d’audit, serait d’au moins « B

» en rapport avec le système de notation de L’HAS.

Ce qui donne :

« B = le critère (8K) est souvent ou partiellement

satisfait. Le centre répond souvent ou partiellement aux

éléments d’appréciation proposés ou apporte

d’autres éléments lui permettant de satisfaire, en

parties au critère. »

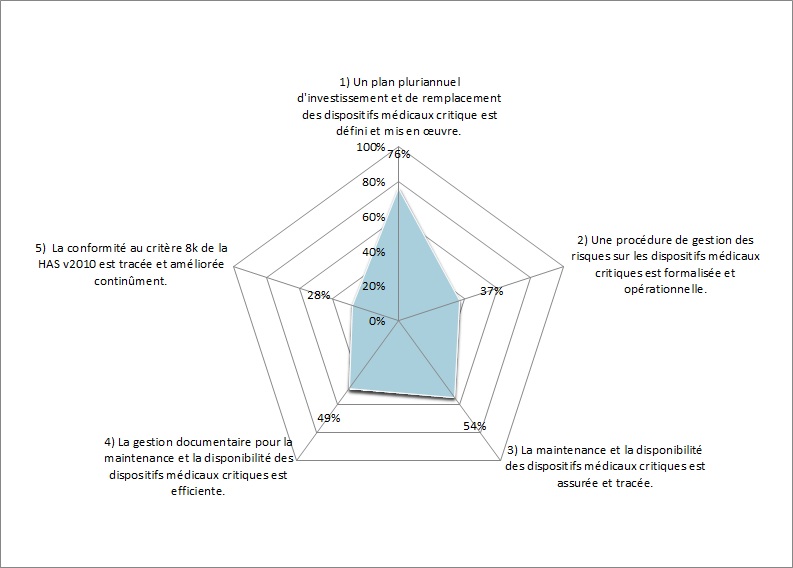

Les résultats sur les processus d l’outil 8K [A8] :

- Un plan pluriannuel d'investissement et de remplacement des

dispositifs médicaux critiques est défini et mis en œuvre

: 76%

- Une procédure de gestion des risques sur les dispositifs

médicaux critiques est formalisée et

opérationnelle : 37%

- La maintenance et la disponibilité des dispositifs

médicaux critiques est assurée et tracée : 54%

- La gestion documentaire pour la maintenance et la

disponibilité des dispositifs médicaux critiques est

efficiente : 49%

- La conformité au critère 8k de la HAS v2010 est

tracée et améliorée continûment : 28%

Lagny

Marne

la

Vallée

L’auto-évaluation du service biomédical de Lagny Marne la

Vallée a été faite par Monsieur MIGNARDOT

ingénieur, Monsieur BURAT responsable biomédical et

moi-même. Le choix d’auto-évaluer le service avec une

personne supplémentaire résulte tout simplement du fait

que Monsieur MIGNARDOT est mon tuteur de stage et pour garder une

impartialité le choix a été de faire une moyenne

des résultats, que voici.

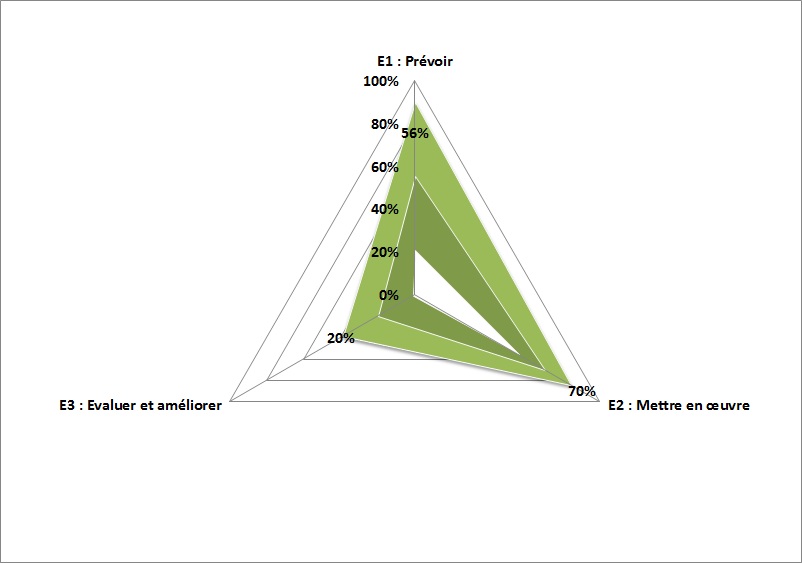

Les résultats sur les demandes de l’HAS [A9] :

- E1 prévoir 56%

- E2 mettre en œuvre 70%

- E3 évaluer et

améliorer 20%

Ces résultats peuvent laisser supposer que la note de ce

critère par un groupe d’audit, serait d’au moins « B

» en rapport avec le système de notation de L’HAS.

Ce qui donne :

« B = le critère (8K) est souvent ou partiellement

satisfait. Le centre répond souvent ou partiellement aux

éléments d’appréciation proposés ou apporte

d’autres éléments lui permettant de satisfaire, en

parties au critère. »

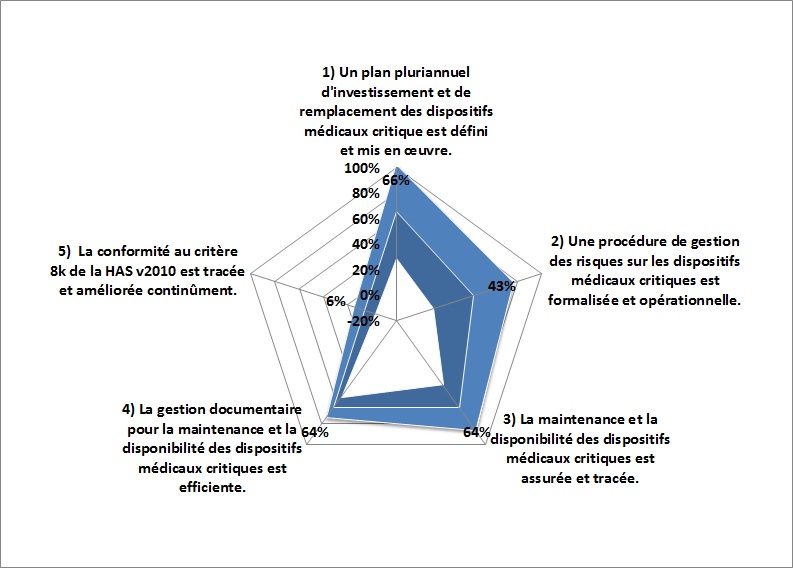

Les résultats sur les processus d l’outil 8K [A10] :

- Un plan pluriannuel d'investissement et de remplacement des

dispositifs médicaux critiques est défini et mis en œuvre

: 66%

- Une procédure de gestion des risques sur les dispositifs

médicaux critiques est formalisée et

opérationnelle : 43%

- La maintenance et la disponibilité des dispositifs

médicaux critiques est assurée et tracée : 64%

- La gestion documentaire pour la maintenance et la

disponibilité des dispositifs médicaux critiques est

efficiente : 64%

- La conformité au critère 8k de la HAS v2010 est

tracée et améliorée continûment : 6%

Moyenne

des

trois

établissements

de

santé

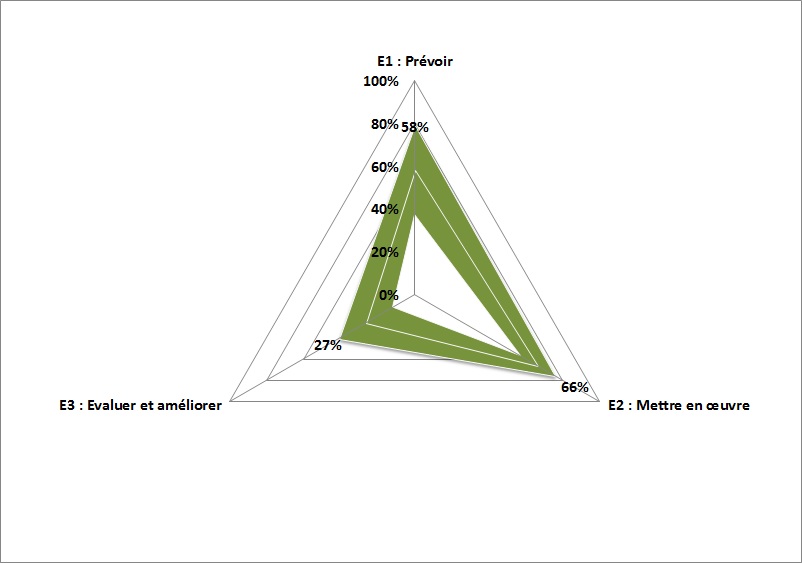

Avec l’utilisation des résultats des trois centres hospitaliers,

une lecture claire et synthétique des moyennes obtenues, nous

donne les axes d’améliorations appropriés à la

situation.

Les résultats sur les demandes de l’HAS :

- E1 prévoir 58%

- E2 mettre en œuvre 66%

- E3 évaluer et

améliorer 27%

Résultat

HAS

du

GHEF

Ces résultats peuvent laisser supposer que la note de ce

critère par un groupe d’audit, serait d’au moins « B

» en rapport avec le système de notation de L’HAS.

Ce qui donne :

« B = le critère (8K) est souvent ou partiellement

satisfait. Le centre répond souvent ou partiellement aux

éléments d’appréciation proposés ou apporte

d’autres éléments lui permettant de satisfaire, en

parties au critère. »

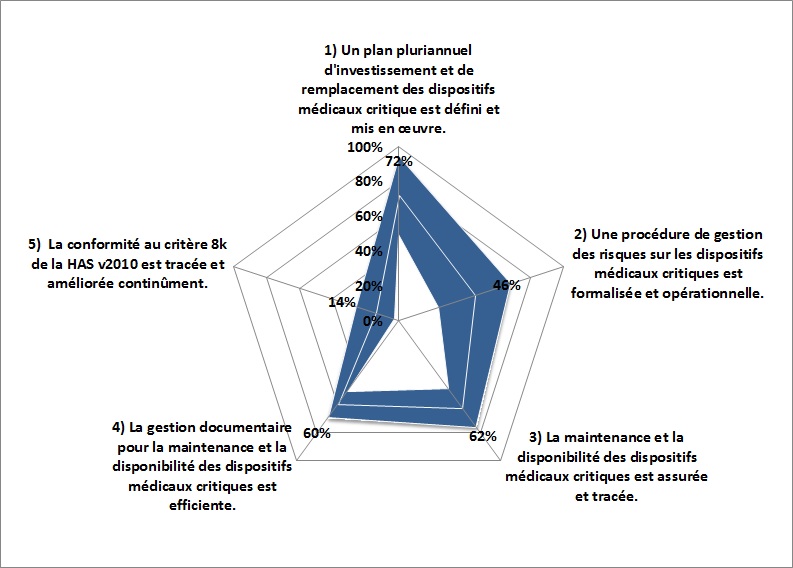

Les résultats sur les processus d l’outil 8K :

- Un plan pluriannuel d'investissement et de remplacement des

dispositifs médicaux critiques est défini et mis en œuvre

: 72%

- Une procédure de gestion des risques sur les dispositifs

médicaux critiques est formalisée et

opérationnelle : 46%

- La maintenance et la disponibilité des dispositifs

médicaux critiques est assurée et tracée : 62%

- La gestion documentaire pour la maintenance et la

disponibilité des dispositifs médicaux critiques est

efficiente : 60%

- La conformité au critère 8k de la HAS v2010 est

tracée et améliorée continûment : 14%, ce

résultat s’explique par le faite que c’est la première

année d’utilisation de l’outil.

Résultat des processus du GHEF

Figure 17:

Cartographie

processus

métier

du

GHEF

III.Améliorations

identifiées

et

bilan

A.Les

améliorations identifiées pour le groupement

Présentation

suite

à

l’utilisation

de

l’outil

8K

Après l’auto-évaluation, et à partir du

diagnostic, le groupe a défini des axes d’amélioration.

Les axes sont issus de l’analyse des réponses aux

critères qui nécessitent une attention

particulière. Ils regroupent les besoins de façon plus

générale, et ainsi identifient l’action à mettre

en place le plus rapidement possible entre les établissements

(réflexion en cours).

La présentation des résultats se fait lors d’une

réunion plénière ; l’exposé de mon travail

donne la possibilité à la communauté des services

biomédicaux du GHEF d’une complémentarité des

actions à réaliser.

J’apporte pendant cette réunion un plan d’amélioration,

avec l’acceptation de l’étude proposée aux trois

ingénieurs ; elle devient «

Le

plan

d’action

du

Groupement

Hospitalier

de

l’Est

Francilien

».

En s’appuyant sur les « cartographies » de

résultats, ainsi que sur les nombreux échanges ayant eu

lieu lors de ces rencontres, des axes d’amélioration possibles

sont définis pour les processus suivant :

- Un plan pluriannuel d'investissement et de remplacement des

dispositifs médicaux critiques est défini et mis en

œuvre.

Le plan est défini pour la

totalité des dispositifs médicaux et regroupe bien les

informations nécessaires telles que la procédure d’achat,

les dates d’échéances, les personnes qui gèrent

les dossiers, un planning qui regroupe l’ensemble des interlocuteurs,

les objectifs, etc. Le plan est revu au moins une fois par an.

Cependant les dispositifs

médicaux critiques sont noyés dans la liste qui regroupe

l’ensemble des DM, les processus des actions sont connus par les

ingénieurs mais ne sont pas écrits et non

communiqués.

La réponse des établissements est en concordance avec la

demande de la HAS, qui demande un plan pour la gestion des

équipements médicaux.

- Une procédure de gestion des risques sur les dispositifs

médicaux critiques est formalisée et

opérationnelle.

- Recenser les dispositifs

médicaux critiques dans un tableau avec une méthode

appropriée exemple avec la méthode PIEU ou AMDEC. Je

pense que la classe des DM ne doit pas rentrer en compte dans ce

classement et doit rester propre à chaque établissement.

- Répondre à la gestion des risques avec la

création des procédures de secours, d’urgence, de

solutions dégradées pour les dispositifs médicaux

critiques, cela contribue également au besoin des soignants.

- La maintenance et la disponibilité des dispositifs

médicaux critiques est assurée et tracée.

- Un planning de maintenance

préventive, en tenant compte des dates de contrôles les

plus éloignées (DM de CL II B) exemple : un DM avec un

contrôle préventif tous les trois ans, donne lieu à

un planning de maintenance tous les trois ans.

- Communiquer sur l’importance et la nécessité du RSQM

à toute personne susceptible de le remplir, pour ainsi favoriser

leur l’implication.

- Une procédure de contrôle des ECME définissant

les appareils à contrôler, les actions à

réaliser, l’archivage et les indicateurs pour les appareils ok

ou ayant nécessité une action de calibration et/ou de

réparation.

- L’identification des formations techniques ou utilisateurs sont

à identifier et à archiver ; l’identification doit

être prévue dès l’achat.

- Réaliser un tableau de bord sur la maintenance et la

disponibilité des DM, à la suite du recensement des DM

critiques.

- La gestion documentaire pour la maintenance et la

disponibilité des dispositifs médicaux critiques est

efficiente.

- Informer les utilisateurs sur la

marche à suivre pour l’accès au document d’utilisation.

Exemple : l’accès informatique (intranet), le lieu et la

disponibilité des documents papier (externe au service) ou la

démarche pour toute demande.

- Informer les techniciens sur la consultation du RSQM avant une action

corrective peut déterminer si les DM ont des pannes à

répétitions.

- La création des modes opératoires, de contrôles

qualité, de fiches de prêt sont à mettre à

disposition et à valider avec les techniciens.

- Suivi de la matériovigilance et du classement des documents,

mise à disposition des techniciens pour toute demande des

utilisateurs des DM.

- L’accès aux normes suivant les besoins est à envisager,

l’utilisation d’un accès peut être permise par tous les

corps d’état (technique, informatique, biomédical,

etc.) ; la demande est à faire par le service qualité

après l’identification des domaines de thématiques.

- Identifier les services soignants qui pratiquent de l'Hospitalisation

A Domicile (HAD) et si les prêts de DM sont fais par les services

soignants ou des prestataires, pour les informer sur la conduite

à tenir en cas de dysfonctionnement.

- La conformité au critère 8k de la HAS v2010 est

tracée et améliorée continûment.

Tous les acteurs préconisent une

auto-évaluation au moins une fois par an et faite par des pairs.

Cela donne lieu à un échange (discussion) sur les

méthodes mises en place et un regard extérieur.

- Un planning pour l’année à venir, pour fixer une

auto-évaluation entre pairs.

- Une veille du « manuel de certification des

établissements de santé » est recommandée

avant l’utilisation de l’outil, pour une mise à jour de la

grille 8K et vérifier si d’autres critères incombe au

service biomédical

- Communiquer auprès de la direction, avec l’impression des

résultats et les cartographies radars de

l’auto-évaluation.

B.Bilan

La mise en commun des résultats donne un aperçu assez

complet des actions et interactions entre les différents

établissements, et ce à chaque étape du parcours.

Une réflexion a été engagée dans le

groupement ; la difficulté consiste à pouvoir

élaborer des axes pour un établissement avec l’aide des

autres.

Plusieurs idées sont proposées et les prioritaires

citées ci-dessous :

- Réaliser un tableau qui récence les DM critiques.

C’est une étape primordiale pour répondre au

référentiel.

- Création des différentes procédures en

identifiant les personnes qui vont les réaliser et ceux

qui vont les valider.

- Mise en place d’une auto-évaluation annuelle entre les

services biomédicaux du GHEF, de par la richesse des

échanges et pourquoi pas solliciter d’autres

établissements pour un benchmarking [G12].

- La présentation aux techniciens de

l’auto-évaluation avec les résultats, les axes

d’amélioration et l’information sur les points ou ils sont

acteurs.

Conscient de la charge de travail de chaque service biomédical,

je mets à disposition :

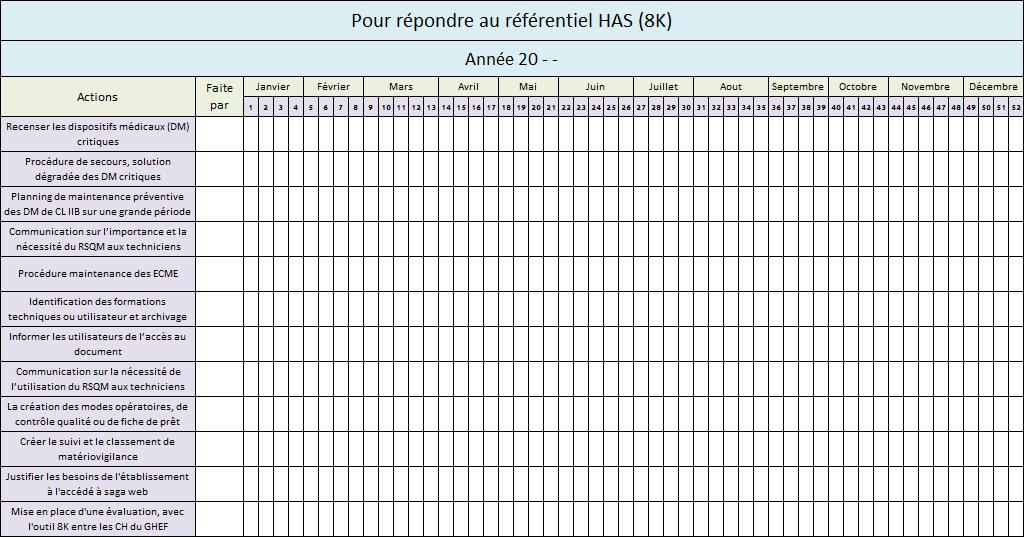

- Un tableau qui regroupe les axes d’améliorations [A1]

(suite à la moyenne du GHEF).

Ce tableau recense les données de début, de fin et de qui

fait l’action.

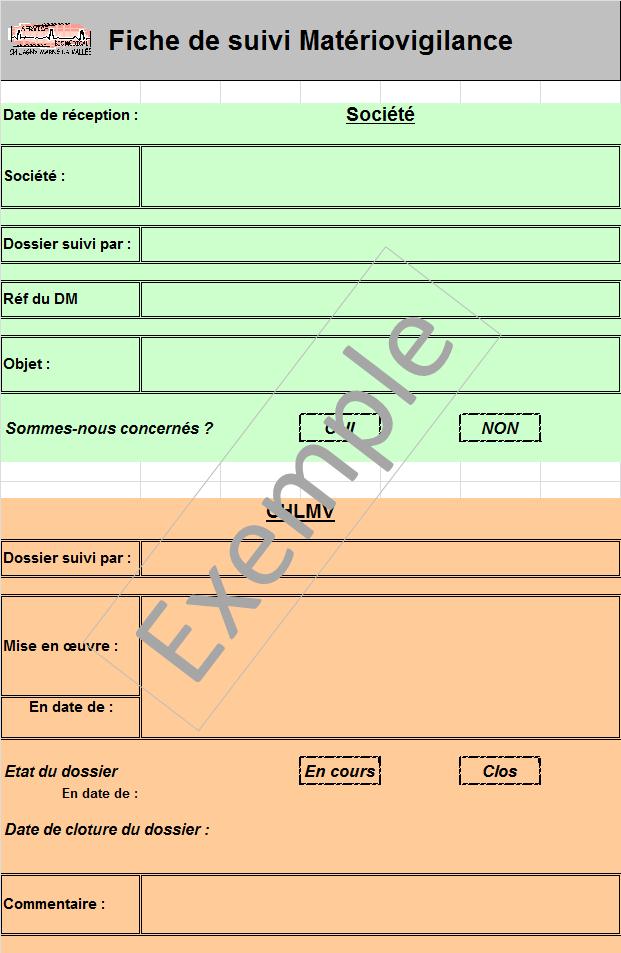

- Un exemple de « fiche de suivi matériovigilance

» [A2].

Cette fiche recense les données de réception de la

note, qui gère le dossier, les DM en cause, la mise en

œuvre à réaliser, l’état d’avancement,

commentaires, etc.

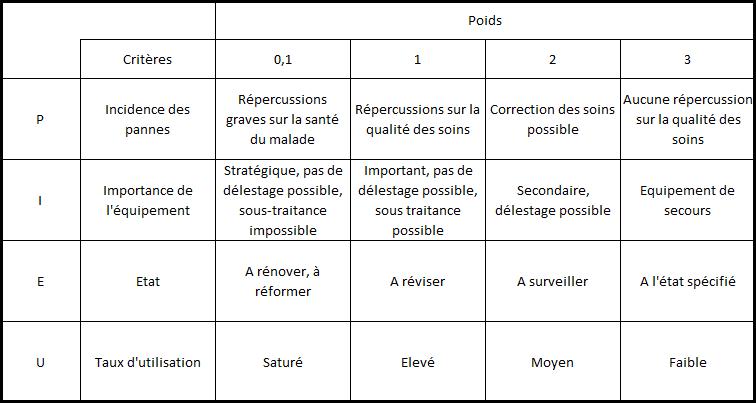

- Des méthodes pour le recensement des DM critiques [A3].

- Un exemple de procédure sur la « conduite à

tenir en cas de panne d’un DM critique » [A4].

La création d’un groupe de travail qui pourrait discuter sur les

réponses que chaque établissement donne à la

situation « 8K ». Serait une solution pour

développer une nouvelle fois un échange des bonnes

pratiques entre les établissements.

La déclinaison des axes prioritaires sera faite par les

ingénieurs ou les responsables de chaque service

biomédical, suivant l’évaluation de leur propre

situation. Ainsi l’ingénieur prendra le choix ou pas de

créer un groupe sur le pilotage de la démarche dans son

service biomédical.

La démarche dépend des types d’améliorations

nécessaires, des orientations stratégiques du centre

hospitalier et des possibilités d’action. Cette

définition des priorités permettra ensuite de

déterminer le plan d’actions.

Avant la mise en œuvre de toute action, un responsable pour la

démarche est nommé. Il s’assure de son

acceptabilité par l’ensemble des personnes touchées dans

sa mise en œuvre, présente les actions et détermine leur

calendrier. Il est également chargé de

l’évaluation de l’action (mise en place, résultats).

Aussi, l’exploitation des données collectées

répondra aux objectifs :

- Identifier les « bonnes pratiques »

- Identifier les manques et les points de vigilance

- Faire du technicien un acteur dans cette démarche

- Favoriser les échanges sur les points forts de chaque

établissement

- Maintenir une excellente qualité et sécurité

des soins donnés aux patients

IV.Conclusion et perspectives

La « Grille d'autodiagnostic sur le Critère 8k v2010 de

l'H.A.S » est une solution mise à disposition de la

communauté biomédicale. L’outil

s’avère

idéal

pour

démontrer

sa

situation

en

rapport

au

référentiel

de

l’HAS

et

reste

une

approche

d’amélioration

continue.

Imprimable, elle facilite la déclaration de conformité

auprès d’un groupe d’audit et est aisément

présentable à la direction de l’établissement.

L’outil automatisé sous format Excel, a nécessité

des modifications suite à l’évolution du manuel de

certification de l’HAS. Cette modification a été

validée par Monsieur FARGES, enseignant chercheur à

l’Université Technologique de COMPIEGNE, ce qui a eu pour

conséquence le maintien de

validité de l'outil vis à vis des évolutions du

Manuel de Certification et permet la mise à disposition

de l’outil à la communauté biomédicale.

Les résultats graphiques montrent les forces et faiblesses et

permettent la mise en application d’un plan d’action en vue

d’améliorer la situation. Aujourd’hui suite à la demande

des ingénieurs, l’analyse des besoins a finalement mené

à la réflexion suivante :

- Chaque auto-évaluation devrait être faite par des

pairs et donner lieu à une discussion commune sur les axes

d’amélioration.

L’auto-évaluation favorise les échanges sur les points

forts de chaque établissement et permet de les adapter à

son établissement.

Il est vrai que la mise en place des différents types

d’améliorations nécessaires dépend, des

orientations stratégiques du centre hospitalier et des

possibilités d’action de chacun.

Mais la validation du plan d’action

du

Groupement Hospitalier de l’Est Francilien, prendra toute sa

dimension lors de la création d’un groupe sur le pilotage de la

démarche dans les établissements respectifs.

Tout cela m’a donné la possibilité de voir

différents établissements avec un enjeu

politique-économique en commun, mais des fonctionnements

d’exploitations des services biomédicaux différents, du

fait de leurs histoires respectives.

Il reste indéniable que le rapprochement des services

biomédicaux avec l’exploitation

de

l’outil

d’autodiagnostic

et

de

ses

évolutions,

est

la

solution

pour

garantir

la

qualité

et

la

sécurité

des

soins délivrés aux patients et

également si

l’on aspire à la recherche d’efficience au sein d’un groupement

Hospitalier.

A.Définitions

[G1] Certification :

C'est une procédure

destinée à faire valider, par un organisme

agréé indépendant, la conformité du

système qualité d'une organisation aux normes ISO 9000 ou

à un référentiel de qualité officiellement

reconnu.

[G2] Qualité :

Aptitude d’un ensemble de

caractéristiques intrinsèques à satisfaire des

exigences (source ISO 9000).

[G3] Critère :

Les critères permettent

d’identifier les tâches en détaillant les activités

à remplir ou les résultats majeurs à obtenir pour

considérer qu’une bonne pratique soit réalisée

avec succès. Les critères de réalisation peuvent

donc servir d'items à évaluer dans le cadre d'audits

internes ou d'autoévaluations des pratiques.

[G4] Management :

Activités coordonnées

pour orienter et contrôler une organisation

[G5] Tableau :

E1

Prévoir

- L’établissement a défini un système de

gestion des équipements biomédicaux, comprenant un plan

pluriannuel de remplacement et d’investissement.

- Une procédure (équipement de secours, solution

dégradée ou dépannage d’urgence) permettant de

répondre à une panne d’un équipement

biomédical critique est formalisée et est

opérationnelle.

E2 Mettre en œuvre

- Le système de gestion des équipements

biomédicaux est mis en œuvre sous la responsabilité d’un

professionnel identifié.

- La maintenance des équipements biomédicaux

critiques est assurée et les actions sont tracées.

- Les professionnels disposent des documents nécessaires

à l’exploitation des équipements biomédicaux.

- Les patients et leurs familles sont informés de la

conduite à tenir en cas de dysfonctionnement (alarme…) des

équipements biomédicaux installés au domicile. HAD

E3 Évaluer et améliorer

- La gestion des équipements biomédicaux est

évaluée et donne lieu à des actions

d’amélioration.

[G6] Définition d'un

dispositif médical

On entend par dispositif

médical, tout instrument, appareil, équipement,

matière, produit, à l'exception des produits d'origine

humaine, ou autre article utilisé seul ou en association , y

compris les accessoires et logiciels intervenant dans son

fonctionnement, destiné par le fabricants à être

utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont

l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens

pharmacologiques ou immunologiques, ni par métabolisme, mais

dont la fonction peut être assistées par de tels moyens.

[

N1]

Niveau de réalisation des

activités planifiées et d’obtention des résultats

escomptés. Les indicateurs d’efficacité permettent de

savoir si la bonne pratique donne les "résultats attendus" et

atteint les objectifs définis. Ils sont donc en

général directement associables aux processus

eux-mêmes déclinés en critères de

réalisation à mettre en œuvre.

[G8] Efficience :

Rapport entre le résultat obtenu

et les ressources utilisées. Etre efficace à moindre

coût. Les indicateurs d’efficience permettent d'évaluer

"le rendement interne" du service biomédical en identifiant

généralement le temps passé par les acteurs et les

ressources consommées pour obtenir les résultats

d'efficacité de la bonne pratique.

[G9] Processus :

Ensemble d’activités

corrélées ou interactives qui transforme des

éléments d’entrées en éléments de

sortie. Définir les processus consiste à expliciter

l'enchaînement des actions afin de produire le résultat

attendu d’une bonne pratique.

[G10] Définition et

analyse de la criticité d'un

dispositif médical :

Le décret 2001 – 1154 du 05

décembre 2001[

N2] et

l’arrêté du 03 mars 2003 [

N3]

fixent

l’obligation

de

maintenance

et

de

contrôle

qualité

et

la

liste

des

dispositifs

médicaux

soumis

à

cette

obligation.

Outre les équipements de

radiodiagnostic, radiothérapie, médecine

nucléaire, les dispositifs médicaux de classe II b et III

sont concernés par ces obligations.

Les services biomédicaux en

collaboration avec les parties prenantes (les services de soins, les

services médicaux, les services médico-techniques)

listent les dispositifs médicaux jugés critiques et

analysent leur criticité afin de prévoir et d’organiser

des solutions de secours en cas de panne.

Tout cela dans le souci de garantir la continuité d'utilisation

pour maintenir la qualité et la sécurité des soins.

Chaque établissement de santé peut définir sa

propre liste de dispositifs médicaux critiques en fonction de

ses activités médicales, de son mode de fonctionnement et

du nombre de ses équipements biomédicaux.

L'analyse des risques et les différents niveaux de

criticité peuvent donc être spécifiques à

chaque établissement.

Plusieurs méthodes existent pour analyser et évaluer

cette criticité en particulier la méthode PIEU ou la

méthode AMDEC.

[G11] Diagnostic :

"Description et analyse de